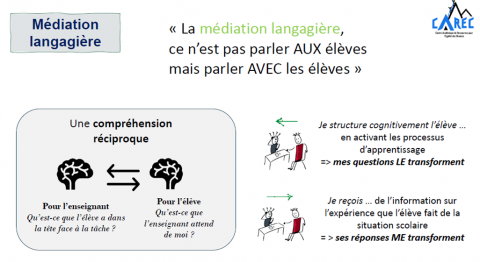

La médiation langagière au service d’apprentissages plus efficaces et équitables : clés pour réussir

Définition

La médiation langagière, ce n’est pas parler aux élèves, c’est parler avec les élèves pour entrer en résonance avec eux et activer de manière intentionnelle les modes opératoires nécessaires pour apprendre. L’adulte questionne l’élève pour comprendre comment il appréhende la tâche, et l’élève, par ces médiations, va comprendre ce que l’adulte attend de lui. On parle de résonance, car les questions de l’adulte transforment l’élève, et les réponses de l’élève transforment l’adulte qui va comprendre et s’adapter aux besoins de l’élève.

(CAREC Grenoble, Centre Académique de Ressources pour l’Egalité des Chances).

Textes officiels

Programme d‘enseignement pour le développement et la structuration du langage oral écrit du cycle 1, BO du 31 octobre 2024 :

L’élève va « progressivement passer du langage des conversations ordinaires à un langage de plus en plus précis et structuré afin de décrire une situation en langage d’évocation. L’école va également donner l’occasion à l’élève d’apprendre à s’adapter à ses interlocuteurs et à participer à des échanges pour réfléchir avec les autres. »

Bulletin officiel n° 25 du 24-6-2021 :

« L’enseignant s’exprime dans une langue claire et riche, il s’attache à donner des informations explicites pour permettre aux enfants de se les remémorer. Il organise des retours réguliers sur les découvertes et acquisitions antérieures pour s’assurer de leur stabilisation, et ceci dans tous les domaines. Engager la classe dans l’activité est l’occasion d’un rappel de connaissances antérieures sur lesquelles s'appuyer, de mises en relations avec des situations différentes déjà rencontrées ou de problèmes similaires posés au groupe. L’enseignant anime des moments qui ont clairement la fonction de faire apprendre. Il valorise la restitution, l’évocation de ce qui a été mémorisé ; il aide les enfants à prendre conscience qu’apprendre à l’école, c’est remobiliser en permanence les acquis antérieurs pour aller plus loin. »

7 questions

TACHE :

Qu’est- ce que tu dois faire ?

DOMAINE/OBJECTIF :

Qu’est- ce que tu apprends ?

MATERIEL :

De quoi as-tu besoin ?

OUTILS D’AIDE :

Qu’est ce qui peut t’aider ?

PROCEDURE :

Comment t’y prends -tu pour réussir ?

REUSSITE :

As-tu réussi ? Pourquoi ?

CONNAISSANCES :

Qu’est-ce que tu retiens que tu pourras réutiliser plus tard ?

3 moments propices

La formulation de ces questions est à adapter à l’activité, à l’âge des enfants et aux besoins observés. Elles ne sont pas destinées à être posées toutes au même moment.

Entrée dans la tâche

Pendant la tâche

A la fin de la tâche

Les clefs pour réussir la médiation langagière

Ritualiser cette pratique pour permettre aux élèves de se l’approprier.

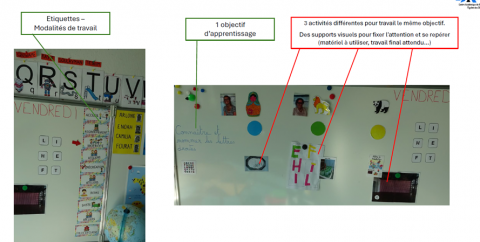

Ne pas hésiter, surtout au début, à bien guider les élèves, à les accompagner dans la formulation ou la reformulation des réponses, en s’appuyant notamment sur des supports visuels.

Être soi-même au clair sur les réponses aux questions posées.

L’organisation du tableau et plus largement des affichages doit être pensée, structurée, explicitée pour permettre un ancrage visuel et clarifier des informations sur les apprentissages.

Associer l’ATSEM à cette pratique en lui transmettant les réponses précises aux questions.

Collaboration

PE / ATSEM

Il est important que cette pratique de la médiation langagière soit explicitée à l’ATSEM, afin qu’elle puisse elle aussi la pratiquer lors des ateliers. La grille de questions, préalablement complétée par l’enseignant, peut lui être transmise pour soutenir cette médiation.

Texte officiel : Eduscol septembre 2015 : Ressources maternelle, Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, Partie I.1 - L’oral - L’oral travaillé dans les situations ordinaires p.8/9, « le rôle de l’Atsem ».

« Les ATSEM exercent un rôle éducatif en direction des enfants accueillis en classe maternelle sur le temps scolaire et périscolaire. Dans la plupart des cas, ils sont souvent plus longtemps en présence des enfants accueillis que les enseignants ; il est donc indispensable de les sensibiliser à la question du langage oral dans leur action éducative. Les associer à l’acquisition des usages de ce type d’oral permet de démultiplier les temps individuels d’interactions adultes-enfants sur le temps scolaire et d’assurer une continuité éducative sur tous les temps de la journée à l’école. »